知的生産

知的生産 マンダラートというアイデア発想法

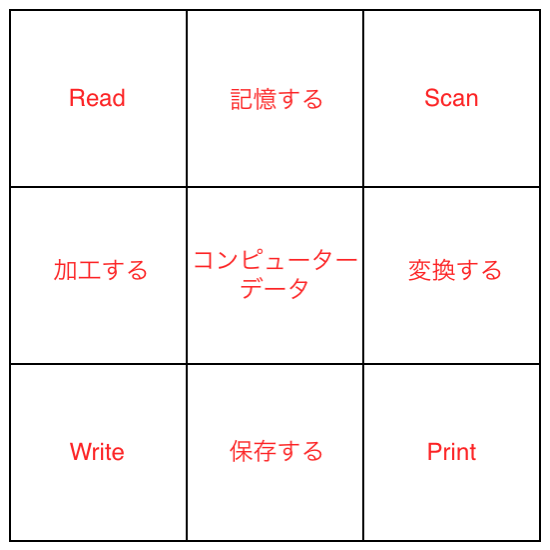

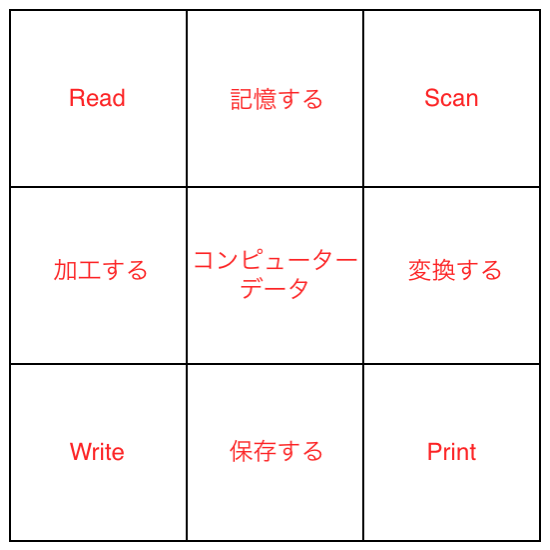

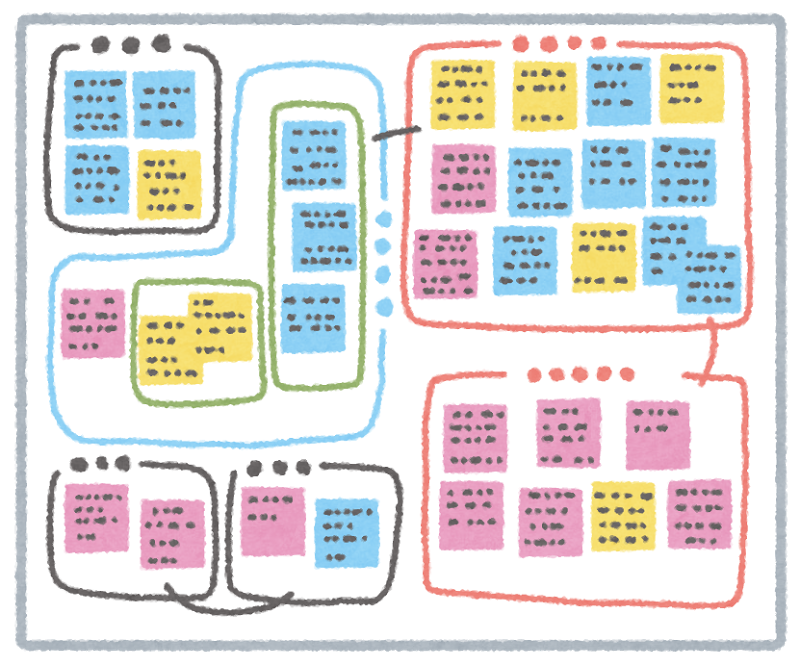

はじめに マンダラート(Mandal-Art(c))は今泉浩晃さんが考案したアイデア発想手法です。 Scappleを使ってマンダラートのマンダラを書き、またマンダラを読み解いて文章化しようと思います。 マンダラートとは 下図のような9マスの...

知的生産

知的生産  書評・ブックレビュー

書評・ブックレビュー  知的生産

知的生産  健康

健康  健康

健康  健康

健康  知的生産

知的生産  知的生産

知的生産  健康

健康  健康

健康  知的生産

知的生産  健康

健康  頭脳

頭脳  頭脳

頭脳  書評・ブックレビュー

書評・ブックレビュー  こころ

こころ  こころ

こころ  知的生産

知的生産  こころ

こころ  健康

健康